今回はすぐ本題へ行きたいと思います。どうせボクの週末は映画を見に行って、半身浴をやって、少し読書をして、肉の塊を煮て週前半の夕飯の下ごしらえをして、あとは我ながらボ〜っと過ごしている、その程度です(笑)。今回は『それが良いんだ』というお話、そしてあんまり笑ってられないお話です。

新宿で映画『この世界の片隅に』この世界の片隅に【映画】

映画評論家の町山智浩氏など多くの人が今年のベスト1、と断言するなど、評判になっている作品です。と言っても一般からのクラウドファンディングで制作された、インディーズ(自主制作)と言ってもいい映画ですから、東京でも公開館は非常に少ない。それでも今月12日に公開されて以来、大ヒットしているようです。

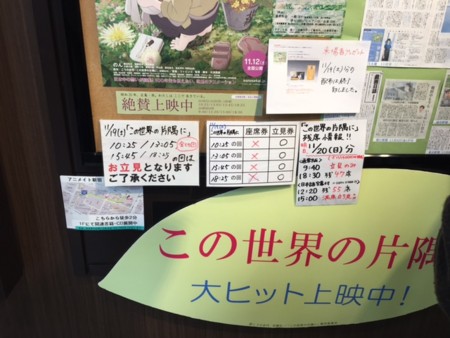

●19日の土曜日、新宿は初回上映が始まる時点で全回立ち見。

1944年、広島市に住む主人公すずは顔を見たこともない若者に見初められ、18歳で軍港がある呉市に嫁ぐ。それまでは画を書いてばかりだった、のんびり屋のすずは、ドジを繰り返しながら周囲となじんでいく。次第にぎすぎすしてくる世相の中、すずも主婦として、乏しくなってくる物資をやりくりして食事を工夫し、激しくなってくる空襲を避けながら日常を過ごしていくが、やがて戦禍は日本本土にも及んでくる。街は破壊され、家も焼ける。それでも生き抜こうとするすずたちだが、やがて1945年8月が訪れる。

戦争の時代を描いた作品にも拘わらず、絵はのんびりした絵柄で、主役の声を担当している、のん(本名:能年玲奈。どんな内容か知りませんが本名が使えない前事務所の契約なんて公序良俗に反するもいいところでしょう。そんな奴隷みたいな契約は無効に決まってるじゃん)ののんびりした声を相まって、第一印象はどこかホンワカしています。

ここで描かれた瀬戸内海をバックにした広島、呉の光景は非常に美しい。かっての広島や呉の街並みも忠実に再現しているそうです。原爆ドームも元はこんな建物だったんだ〜と思いました。人物もどこかのんびりした、朴訥とした造形です。画が可愛い。その反面 軍艦やB29などの描写は非常に細かいし(『魔女の宅急便』などに参加していた監督は宮崎駿同様ミリタリーマニアだそうです)、それに限らず細部の描写はリアルです。空襲って爆弾だけでなく、破片も降ってくることをこの映画で初めて知りました。そう、この映画はハードボイルドです。そして非常に情報量が多い。

70年前に終わった太平洋戦争は今の我々にも影を落としていると思います。ボクは渋谷で生まれて渋谷で育ちましたが子供のときから年寄に、ここに爆弾が落ちたとか、あそこで大勢焼け死んだとか、表参道に空襲で焼けた跡が今も残っているとか、そういう話を聞かされて育ってきました。渋谷や原宿のように商業主義で華やかになった街を歩いていても、そういうことを思いだします。また当時の食糧難の話をさんざん聞かされたから、お茶碗のご飯粒を残すことに抵抗があります。今はダイエットのために炭水化物は減らしてますけど(笑)。戦後ずいぶん経って生まれたボクにも、戦争は影響を与えているんです。

まして、広島です。ボクは以前 ある中小企業の経営を立て直すために広島にずっと通っていたのですが、その時一緒に仕事をした、宮島で生まれ育った人が言ってました。彼の育った宮島の家には着物とかひな人形など古い家財とかが残っているけれど、広島で暮らしている人の家には古いものが全く残っていないそうです。広島市内のものは全て原爆で焼けてしまったから。過去を示すものがそっくり消失している。命だけでなく、1世代分の記憶が全くなくなってしまった。原爆の恐ろしさを改めて感じました。今の若い人がどう感じているかは判りませんが、70年くらいじゃ戦争の記憶は消えないんです。忘れているのは安倍晋三のようなアホだけですよ。

この映画はその記憶を、それも庶民の生活の記憶を掘り起こし続けています。それも執拗に。広島や呉の街並みだけでなく、大正時代の自由さやモダンさ、戦雲が濃くなる中で厳しくなっていく生活、料理、服装、自然、それらがちょっとした台詞や風景描写の中で丹念に描かれています。地理感覚にしろ、お祭りなどの行事にしろ、広島弁にしろ、風土色が非常に濃厚ですが、だからこそ描写に普遍性があります。当時の習慣にしても、顔も知らない人のところへお嫁に行くなんて別の国のことのようです(笑)。大日本帝国って住民にとっても国外から見ても、今で言えばISみたいなものなんだな(笑)。映画には説明などないから、通り過ぎてしまう人も多いかもしれませんが、この映画は当時を生きていた人、生き残った人も亡くなってしまった人もそのまま、描こうとしている。こういう人たちが実在していたことを観客に訴えているんです。それにしても大勢の人が死にました。

映画が始まって間もなく、そのことに気が付いた途端、ほんわかした絵の隅々まで見逃せない気持ちになりました。現地のロケハンや資料を収集して、当時の街の地理、天気、空襲警報の時間や回数まで再現しているそうです。パンフレットに載っていた監督インタビューで『男性の視点で作った女性映画』という表現がありましたが、人々の日々の営みへの執拗な視線を良く表しています。

映画にはそれほど悪人は出てきません。人々は大変な状況でも助け合ったり、笑いを作って、何とか暮らそうとする。例えば広島に原爆以前にも空襲があって、呉の人たちが皆で草鞋を作って届けるシーンがあります。爆弾で熱くなった地面で靴は溶けてしまうからです。驚きでした。空襲で家が焼けた後 しまっておいた芋が焼き芋になっていたと喜ぶシーンは、東京大空襲でも同じことがあったのをボクは祖父から聞いています。祖父の家は夜の空襲で全焼しましたが、寝る前に台所のお釜の中にご飯と水をセットしておくのが習慣だったので、焼け跡を掘り起こしたら炊き立てのご飯を食べることができて、皆で大笑いしたそうです(笑)。炎に焼かれてもなお、庶民は何とか、生きようとするんです。

だけど政治はそうじゃない。家族に出征する者が出れば、表向きはおめでとうと言わなくてはならないし、戦死者が出ても哀しむことは出来ない。米軍が空襲予告をしても、人々は都市から避難することは禁じられています。一般市民は黙って都市で死ね、ということです(原発と一緒)。女子供まで軍需工場に動員される一方、憲兵は威張り腐って庶民の生活を圧迫するし、軍人は物資不足の折でも宴会をやって浮かれている。遊郭ではお得意さんです。そういうところまで、きちんと描写している。また戦後の街に大極旗が翻るなど、日本人が加害者でもあることからも眼を背けていない。

これらの描写が全く押しつけがましくない。だけど、見てるとよくわかるように描かれている。監督は見事な手腕を発揮したと思います。

でも、この映画はそれだけではありません。もっと素晴らしいのは主人公の成長が懸命に語られていることです。ぼ〜っとした、夢見るだけで行き当たりばったりに生きてきた少女が戦争に投げ込まれ、生長していく。物語は戦争の理不尽さと主人公の成長がミルフィーユのように重層構造になっている。主人公は過酷な環境で成長せざるを得なかったと見る人もいるかもしれませんが、ボクは彼女は自らの力で地獄を乗り越えていった、と思います。流されるままに生きていた主人公が、最後には自らの意志で将来への希望を選び取る、戦後の物語が描かれているからです。だめだ、ここは思いだすとまた涙が出てくる(笑)。

主人公の声を担当した、のん(本名 能年玲奈)は本当に素晴らしかったです。誰もが思うであろう、この人のイメージがのんびりとした主人公と重なるというのは些末なことのように思えます。最初は足取りがおぼつかないように聞こえた彼女の台詞回しは次第に主人公そのものになっていきます。中盤以降 主人公の見せる感情の高ぶりや苦悩、強さの表現は驚くべきものでした。彼女の声は、風変わりな少女が逆境の中で成長していく姿にぴたりと寄り添っているかのように聞こえます。聞いている方も彼女にすっかり感情移入してしまう。彼女は立派な仕事をやってのけました。

●穏やかな人間と美しい風景。これがこの映画です。

今年のベストワンかどうかは別にして、『この世界の片隅に』は今までボクが見た太平洋戦争を描いた映画の中でアニメ、実写を問わず、最も優れていると思います。押しつけがましくなく、戦争の悲惨さと理不尽さを描いています。そして、それでも生きなければならないことを訴えています。それもしなやかに、力強く。日本人、全員見ろって(笑)

。

正直 この映画が観客にぶつけてくる情報量についていくのはかなり大変でした。情報量と言う点では今夏の『シン・ゴジラ』を超えています。それをスルーしても充分理解できる作品ですが、見ている時 ボクはどうしても捨て置けなかった。自分の中でどうしても拾い集めなければならなかった。それは登場人物たちが生きてきた証だからです。この映画は観客にそういう気持ちにさせます。それくらい、忘れてはいけないものが詰まっている。それは当時の時代背景や政治体制だけではなく、生きていた人たちの営みなんです。人々の喜びも愚かさも描かれている。70年後に生きているボクは、それについていくためには冷静に脳細胞をフル回転させなければならない、だけど涙は勝手にわんわん出てくる(笑)。そういう意味でも稀有な体験でした(笑)。年配の人と若い人が一緒に見て、語り合う、それがこの映画の正しい?見方なのかもしれません、それも何度も。これほど終わった後にじわじわくる映画も珍しい。そういう物語です。

この映画は声高に反戦や戦争への嫌悪感を唱えたりしません。でも主人公たちは激しい怒りを心のうちに秘めています。能年玲奈ちゃんが言っているように主人公たちは『ただ生活することで戦争と戦っている』んです。この映画が表現しているのは戦争だけでなく、人間が持っている、愛情を信じようとか生きようとする、強さです。それも肩肘張ったり、美辞麗句で飾り立てるようなものではなく、心のうちに秘めているしなやかな強さです。ほんわかした絵の中にしなやかで強靭な意志が込められている。ここで描かれていることは、トランプや安倍晋三とは正反対のものです。自分が権力を握るために困窮している人々の間に差別やヘイト(憎しみ)をまき散らしたり、自己満足のために無理やり自衛隊を戦地に派遣する発想とは対極にあります。映画の企画自体は2010年から進んでいたようですが、今 2016年にこういう作品が公開されたということは、この映画は時代に何らかの役割を担わされているように思えてなりません。

ボクも出来れば、もう1回は見てみたいと思います。自分でもまだ、登場人物たちの気持ちを全ては理解できていないと思うから。でもこの映画は傑作だし、必見であることは間違いありません。先日の超感動的なインド映画『pk』同様、終演後 客席から拍手が沸き起こりました。こういう映画を観ないで、他に何を観ろって言うのでしょう?

ではでは!